💰遺品整理 料金一覧とは?

遺品整理を依頼する際、「一体いくらかかるの?」という疑問を持つ方はとても多いです。そんなときに役立つのが「遺品整理 料金一覧」です。業者ごとに異なる料金設定を比較することで、自分に合ったサービスを見つけるための大切な指標となります。

📌遺品整理の料金はどうやって決まるの?

遺品整理の料金は、主に以下のような要素によって決まります。

- 部屋の広さ(間取り)

- 処分する品物の量

- 作業にかかる時間と人員

- オプションサービス(供養、清掃、買取など)

これらの条件によって、同じ「1LDK」でも料金が異なる場合があります。

📊遺品整理 料金一覧の例

以下は一般的な「遺品整理 料金一覧」の一例です。これはあくまで目安であり、実際の費用は現地見積もりによって決まる場合がほとんどです。

- 1K(1名作業):30,000円~70,000円

- 1DK(2名作業):50,000円~100,000円

- 1LDK(2~3名作業):70,000円~150,000円

- 2DK(3名作業):100,000円~200,000円

- 3LDK(4名以上):200,000円~400,000円

📝実際の口コミ・体験談

「母が亡くなった後、初めて遺品整理を業者にお願いしました。料金一覧を見てある程度の費用は覚悟していましたが、実際に来てもらって見積もりを取ると、追加料金もなく安心してお願いできました。スタッフの方も丁寧で、心のこもった対応に感謝しています。」

(東京都・50代女性)

🔍料金を比較するポイント

遺品整理業者を選ぶ際には、料金一覧だけでなく、次のような点もチェックしましょう。

- 見積もりが無料かどうか

- 追加料金の有無

- 対応エリアや時間帯

- 口コミや評判

- 遺品の供養や買取サービスの有無

✅まとめ:料金一覧を活用して納得の遺品整理を

「遺品整理 料金一覧」は、業者を選ぶ上でとても重要な参考資料です。価格だけでなく、サービス内容や対応の丁寧さなども考慮して、自分にとって一番信頼できる会社を選びましょう。

遺品整理は、心の整理でもあります。安心して任せられる業者を見つけるためにも、まずは複数の「料金一覧」をチェックすることから始めてみてください。

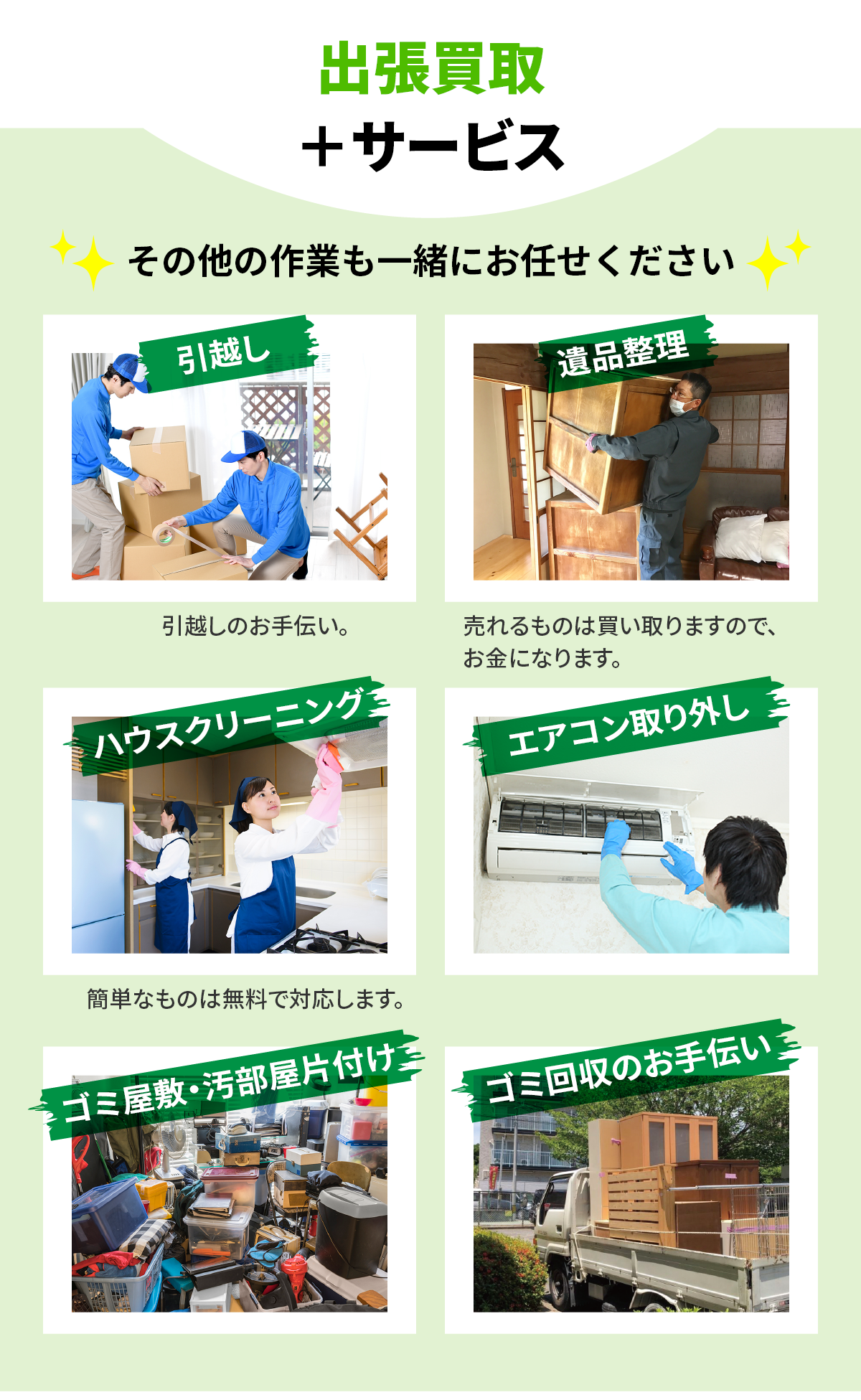

📦遺品整理のサービス内容とは?

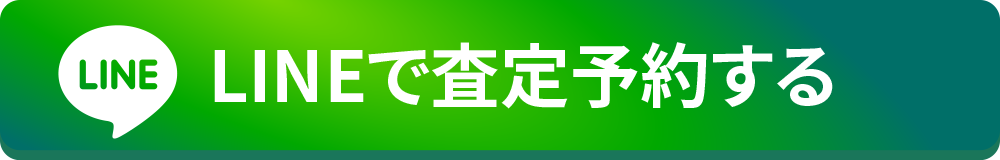

遺品整理と一口に言っても、単なる不用品の処分だけではありません。業者によっては、より手厚く、遺族の気持ちに寄り添ったサービスを提供しているところもあります。

🔧基本的な作業内容

遺品整理業者が行う一般的な作業内容は以下の通りです。

- 遺品の仕分け(貴重品・処分品・供養品など)

- 不用品の回収・処分

- 貴重品の探索・保管

- 簡易清掃(掃き掃除・拭き掃除など)

🛐オプションサービスの種類

業者によっては、以下のようなオプションサービスも提供しています。これらは追加料金が発生する場合がありますが、必要に応じて利用することで、より満足度の高い遺品整理が可能になります。

- 遺品の合同供養・個別供養

- ハウスクリーニング(専門的な清掃)

- 遺品の買取査定・現金化

- 特殊清掃(孤独死現場など)

- リフォームや不動産売却のサポート

📚供養サービスの重要性

遺品の中には、仏壇や遺影、手紙など、処分するのに心が痛むものも多く含まれます。こうした品々を丁寧に供養してから処分してくれる業者を選ぶことで、心の整理にもつながります。

🏠遺品整理を依頼するタイミングと注意点

遺品整理は、思い立ったときにすぐ依頼すれば良いというものではありません。タイミングを見極めることで、費用や精神的負担を抑えることができます。

📅依頼に適したタイミングとは?

一般的に、遺品整理を依頼する最適なタイミングは以下のようなときです。

- 四十九日法要が終わった後

- 賃貸物件の退去期限が迫っているとき

- 相続手続きが一段落したタイミング

⚠注意すべきポイント

遺品整理をスムーズに進めるためには、以下の点に注意が必要です。

- 事前に相続人全員の同意を得ておく

- 貴重品や思い出の品を事前に取り分けておく

- 見積もり時に立ち会って、作業内容を確認する

📞遺品整理業者の選び方と依頼の流れ

初めて遺品整理を依頼する方にとって、どのように業者を選び、実際に依頼するのかは分かりづらいものです。ここではその基本的な流れをご紹介します。

📋業者選びのステップ

- インターネットや口コミで業者をリストアップ

- 料金一覧やサービス内容を比較

- 無料見積もりを依頼し、現地調査を受ける

- 見積もり内容に納得できたら契約

🚚作業当日の流れ

作業当日は、以下のような流れで進行します。

- 作業前の最終確認(立ち会いが推奨)

- 仕分け・搬出・清掃などの作業開始

- 作業終了後の確認と清算

- 供養品や買取品の処理についての説明

💡トラブルを避けるために

契約前に「追加料金の発生条件」や「キャンセルポリシー」などをしっかり確認しておきましょう。見積もり書は必ず書面で受け取り、保管しておくことも大切です。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)