正しいゴミの捨て方とは?環境に優しい生活の第一歩

私たちの生活の中で毎日出る「ゴミ」。しかし、その捨て方を間違えると、環境への負担を増やしてしまいます。正しいゴミの分別や捨て方を知ることは、持続可能な社会の実現に向けた大切な一歩です。ここでは、ゴミの種類別の捨て方や、分別のポイント、そして便利なサービス「エコスマイリー」について詳しくご紹介します。

ゴミの種類と正しい分別方法

日本では自治体ごとにゴミの分別ルールが異なりますが、基本的には以下のように分類されます。

- 燃えるゴミ:生ゴミ、紙くず、木くずなど

- 燃えないゴミ:金属、ガラス、陶器など

- 資源ゴミ:ペットボトル、缶、ビン、新聞、雑誌など

- 粗大ゴミ:家具、家電製品、自転車など

自治体のホームページや配布されるゴミ分別ガイドを確認し、正確な分別を行いましょう。

よくある間違い:混ぜてはいけない素材

たとえば、プラスチックの容器でも、食品の汚れがついたままでは資源ゴミとして扱えません。洗ってから捨てることが必要です。また、電池や蛍光灯などは有害ゴミに分類されるため、普通ゴミに混ぜてはいけません。

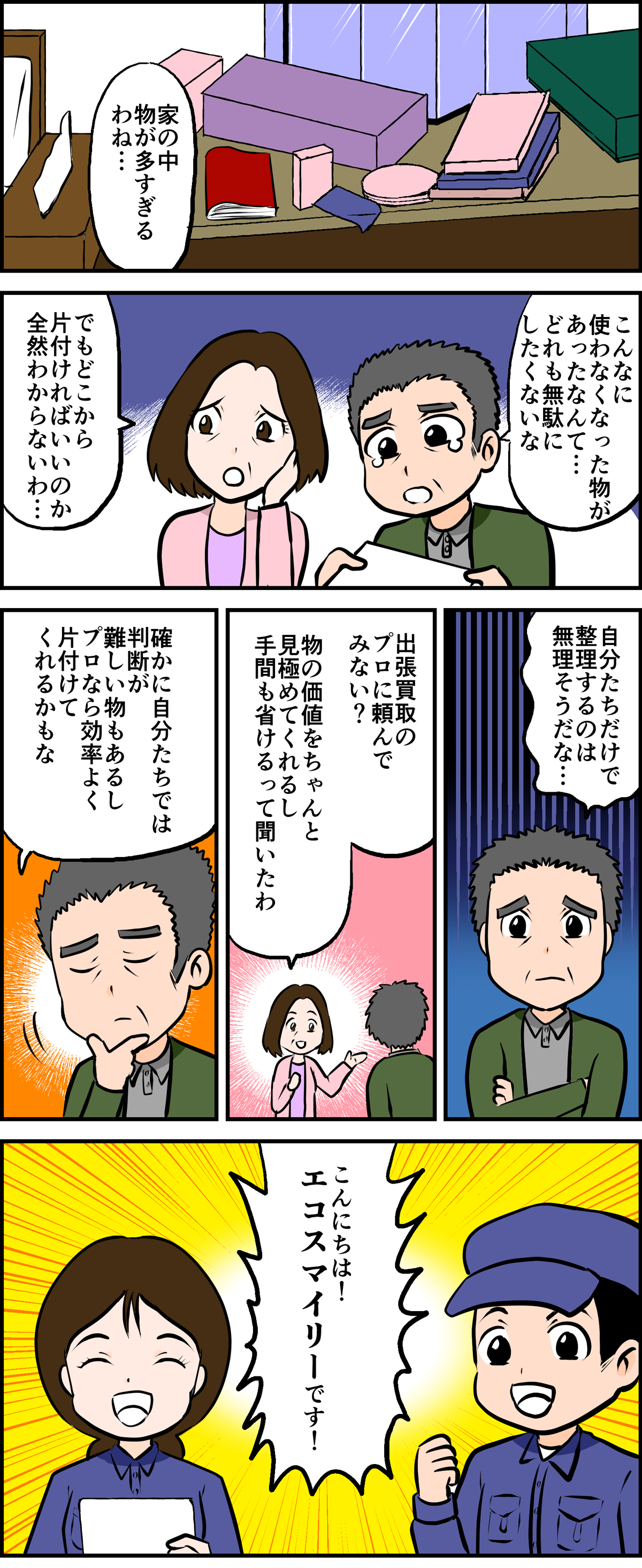

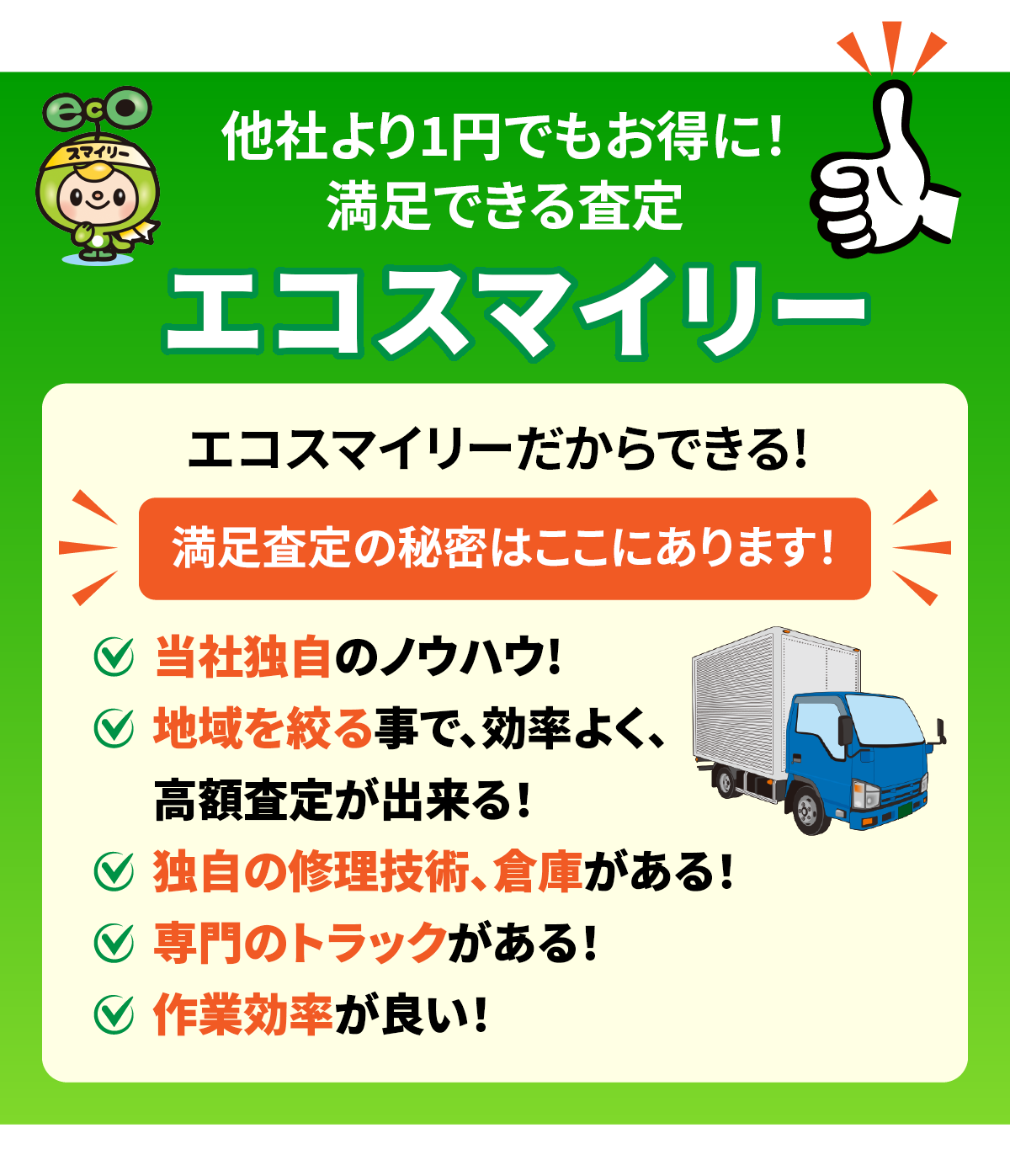

大人気エコスマイリーとは?

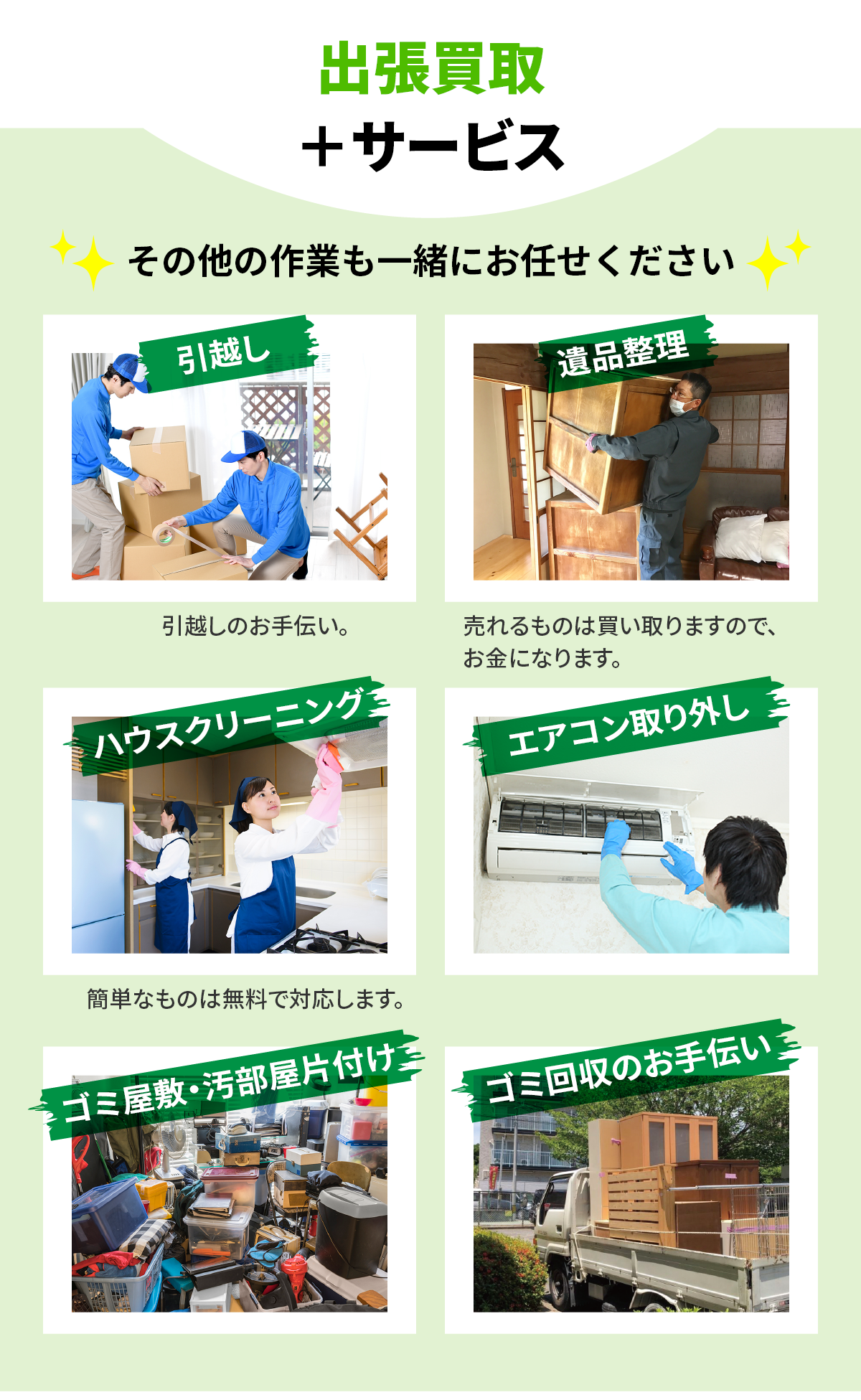

エコスマイリーは、ゴミの分別や処分に困ったときに頼れる人気の不用品回収・分別サポートサービスです。特に、引っ越しや大掃除など、普段より大量のゴミが出るタイミングで多くの人が利用しています。

エコスマイリーの特徴

- 分別不要:面倒な分別作業をプロが代行

- 即日対応:急な依頼にも迅速に対応

- エコ対応:できる限りリユース・リサイクルを実施

- 安心価格:明朗会計で追加料金なし

「引っ越しの際に大量の不用品が出てしまい困っていたところ、エコスマイリーに依頼したら即日対応してもらえました。スタッフの方も丁寧で、安心して任せられました!」(東京都・30代女性)

ゴミの捨て方に迷ったらプロに相談を

家庭やオフィスで出るゴミの量や種類は多種多様。全てを自分で分別して処理するのは大変です。そんなときは、信頼できる業者に相談するのが賢明です。エコスマイリーのような専門サービスを活用することで、環境にも自分にも優しいゴミ処理が実現できます。

なぜエコスマイリーが選ばれているのか?

エコスマイリーは、環境省のガイドラインに基づいた適正処理を徹底し、廃棄物処理法にも準拠したサービスを提供しています。また、スタッフの教育にも力を入れており、現場ごとの最適な対応で高い顧客満足度を誇ります。

「粗大ゴミの処理をお願いしましたが、リサイクル可能なものは丁寧に分けていただき、環境への配慮を感じました。安心して利用できる業者です。」(神奈川県・50代男性)

まとめ:エコスマイリーでスマートにゴミ処理

ゴミの正しい捨て方を実践することは、私たち一人ひとりができる環境保護の第一歩です。しかし、すべてを自分で行うのは難しい場合もあります。そんなときは、信頼と実績のある「エコスマイリー」にお任せしましょう。手間を省きつつ、適正でエコなゴミ処理が可能になります。あなたの生活に、そして地球に優しい選択をしましょう。

ゴミ処理とリサイクルの最新動向

進化するリサイクル技術

近年、リサイクル技術は日々進化を遂げています。たとえば、AI(人工知能)を活用した自動仕分け機や、プラスチックを再資源化する高度な化学リサイクル技術などが注目されています。これにより、これまで再利用が難しかった素材も資源として再活用できるようになり、廃棄物削減に貢献しています。

注目の技術:ケミカルリサイクルとは?

ケミカルリサイクルとは、プラスチックなどの素材を化学的に分解し、原料として再利用する方法です。従来の機械的リサイクルでは処理できなかった汚れたプラスチックも対応可能となり、リサイクルの幅が大きく広がっています。

自治体との連携強化

多くの自治体では、民間の不用品回収業者と連携し、地域全体での適正処理を推進しています。エコスマイリーのような信頼できる業者と協力することで、ゴミの不法投棄や処理ミスを防ぎ、住民の負担軽減にもつながっています。

家庭でできるエコ習慣

ゴミを減らす工夫

正しい捨て方に加えて、そもそもゴミを出さない工夫も大切です。以下のようなポイントを意識することで、家庭でのゴミ削減が可能になります。

- マイバッグ・マイボトルの活用:使い捨てを減らす

- 詰め替え製品の利用:容器ゴミの削減につながる

- 食材の使い切り:食品ロスを防ぐ

コンポストの活用で生ゴミを資源に

家庭で出る生ゴミを堆肥に変える「コンポスト」は、ゴミの量を減らすだけでなく、家庭菜園などに活用できる資源にもなります。最近では、初心者でも扱いやすい電動コンポスターも登場し、都市部でも導入が進んでいます。

エコスマイリーの今後の取り組み

地域密着型サービスの拡充

エコスマイリーでは、今後さらに地域ごとのニーズに応じたサービス展開を予定しています。たとえば、高齢者世帯向けの回収支援や、マンション・団地向けの定期回収サービスなどが検討されています。

環境教育活動への貢献

また、子どもたちへの環境教育にも積極的に取り組んでおり、学校や地域イベントでの出張講座やワークショップを実施しています。未来の環境を守るために、次世代への啓発活動にも力を入れています。

企業や団体による持続可能なゴミ対策の取り組み

企業が進めるゼロウェイスト戦略

多くの企業が環境への責任を果たすため、「ゼロウェイスト(廃棄物ゼロ)」を目指した取り組みを進めています。製造過程での廃棄物削減、リサイクル素材の活用、オフィスでのゴミ分別の徹底など、さまざまな工夫が行われています。

事例紹介:大手メーカーの再資源化プロジェクト

ある飲料メーカーでは、回収したペットボトルを再びペットボトルに生まれ変わらせる「ボトルtoボトル」リサイクルを推進。消費者と連携し、回収率の向上にも取り組んでいます。

NPO・地域団体の支援活動

地域のNPOやボランティア団体も、ゴミ問題に対する意識啓発や清掃活動を通じて、持続可能なまちづくりに貢献しています。市民が主体となったこれらの活動は、地域のつながりを深める効果もあります。

地域清掃イベントの効果

毎月実施される「街のクリーンアップデー」では、住民が協力して公園や道路を清掃。ゴミのポイ捨てを防ぐだけでなく、地域への愛着や環境意識の向上にもつながっています。

未来のゴミ処理を支えるテクノロジー

スマートシティと廃棄物管理の融合

IoTやビッグデータを活用した「スマート廃棄物管理」が注目されています。ゴミ箱にセンサーを設置し、満杯になると自動で回収を要請するシステムなど、効率的な収集体制が整いつつあります。

AIによる分別の自動化

AI画像認識技術を用いて、ゴミを自動的に分類するシステムも開発されています。これにより、人手不足の解消や分別ミスの減少が期待され、より正確なリサイクルが可能になります。

個人でできる「アップサイクル」のすすめ

捨てずに“生まれ変わらせる”発想

アップサイクルとは、不要になったものを新たな製品に生まれ変わらせること。たとえば、古着をバッグにリメイクしたり、空き瓶をインテリアに活用したりと、創造的で環境に優しいアプローチです。

SNSで広がるアップサイクルの輪

InstagramやYouTubeなどで、アップサイクルのアイデアをシェアする人が増えています。DIY感覚で楽しめるため、若い世代を中心に人気を集めています。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)