🧹生前整理 家電回収とは?

生前整理は、自分自身が元気なうちに持ち物や財産を整理することを意味します。その中でも近年注目されているのが、「生前整理 家電回収」です。大型家電や使わなくなった電化製品の処分は、体力的にも精神的にも大きな負担となるため、専門の回収サービスを利用する方が増えています。

📺なぜ今「家電回収」が注目されているのか?

高齢化社会が進む中で、以下のような理由から家電回収のニーズが高まっています。

- 重い家電を自力で処分するのが困難

- 家電リサイクル法により、正しい方法での処分が求められる

- 遺族に負担をかけたくないという思いから生前整理を始める人が増加

- 引越しや施設入所に伴う持ち物の整理が必要になる

🛠️家電回収サービスを利用するメリット

家電回収サービスを使うことで、以下のようなメリットがあります。

- 安全・迅速に処分できる:プロが対応するため、ケガの心配がなく安心

- リサイクル対応:環境に配慮した処分が可能

- 一括回収が可能:冷蔵庫、洗濯機、テレビなど複数の家電を一度に引き取ってもらえる

- 時間と手間の節約:予約しておけば自宅まで来てくれるため、持ち運び不要

🧓実際に利用した方の声

80代の母の生前整理を手伝っていたところ、古い冷蔵庫と洗濯機の処分に困っていました。家電回収サービスを利用したら、スタッフの方が丁寧に運び出してくれて、本当に助かりました。母も「これで安心して暮らせる」と喜んでいました。

自分の終活として、家電を含めた不要品の整理を始めました。家電回収業者の方が親切で、処分方法も説明してくれたので安心して任せられました。

💡生前整理 家電回収をスムーズに進めるコツ

生前整理の中で家電回収を行う際は、以下のポイントを押さえておくとスムーズです。

- 事前に家電の種類と状態をリストアップ:動作の有無や年式も確認しておくとスムーズ

- 複数の業者に見積もりを依頼:料金やサービス内容を比較し、納得できる業者を選ぶ

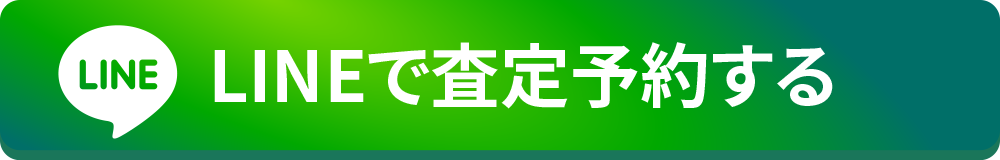

- 処分だけでなく買取も検討:まだ使える家電は買取対象になる場合も

- 地域のルールを確認:市区町村によって家電の処分方法が異なることもある

📝まとめ:生前整理 家電回収は未来への安心

生前整理 家電回収は、自分自身の暮らしを見直すとともに、家族への思いやりを形にする大切なプロセスです。重たい家電や処分が難しい製品も、プロの手を借りればストレスなく片付けることができます。

「今のうちに整理しておいてよかった」と思えるような未来のために、家電回収サービスの利用をぜひ検討してみてください。

🔍家電回収サービスの選び方ガイド

家電回収サービスは多数存在しますが、信頼できる業者を選ぶためにはいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

✅信頼できる業者を見極めるポイント

- 許可・認可の有無を確認:一般廃棄物収集運搬業や古物商の許可があるかチェック

- 口コミや評判を調べる:実際の利用者レビューや評価を参考にする

- 料金体系が明確:追加料金やキャンセル料など、事前に確認しておく

- 対応エリアと日時の柔軟性:希望する日時に回収可能か、地域に対応しているかも重要

📞見積もり時に確認すべきこと

業者に見積もりを依頼する際は、以下の点を確認しておくとトラブルを防げます。

- 訪問見積もりの有無と費用

- 家電の搬出方法(階段作業の追加料金など)

- リサイクル費用や処分費用の内訳

- キャンセル時の対応と料金

🌿環境への配慮とリサイクルの重要性

家電回収は単なる処分ではなく、資源を再利用する大切なステップでもあります。

♻️家電リサイクル法とその役割

日本では「家電リサイクル法」により、特定の家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など)は適切な方法でリサイクルされることが義務付けられています。これにより、以下のような効果が期待されます。

- 有用資源の再利用による資源の節約

- 不法投棄の防止と環境保護

- 温室効果ガスの削減

🌱持続可能な社会への一歩としての生前整理

生前整理を通じて、不要な家電をリサイクルすることは、持続可能な社会への貢献でもあります。家族や地域社会、そして地球環境への思いやりを込めて、責任ある処分を心がけましょう。

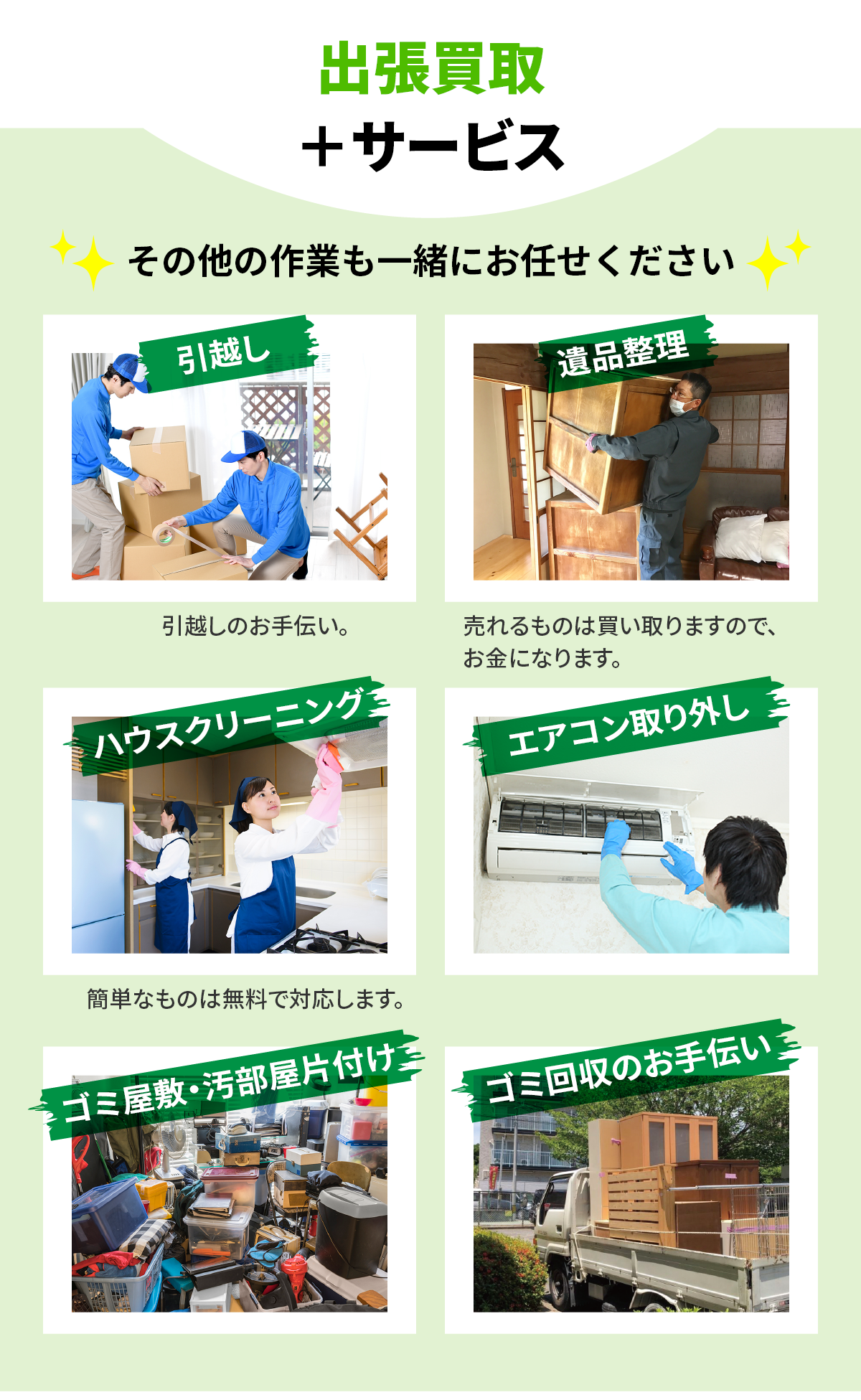

🏡家電以外の生前整理も視野に入れよう

家電回収だけでなく、他の持ち物の整理も同時に進めることで、より計画的な生前整理が可能になります。

📦よくある整理対象アイテム

- 家具類(タンス、ベッド、ソファなど)

- 衣類や書籍、アルバム

- 趣味のコレクション(食器、骨董品など)

- 重要書類や貴重品

👨👩👧家族とのコミュニケーションも大切に

生前整理は、家族との対話を深める良い機会でもあります。「どの家電を残すか」「思い出の品をどうするか」などを話し合いながら進めることで、より満足度の高い整理が実現できます。

📆生前整理を始めるタイミングと進め方

生前整理は思い立った時が始めどきですが、ライフステージや状況に応じて計画的に進めることで、よりスムーズに行えます。

🕰️始めるべきベストタイミングとは?

- 子どもが独立したタイミング:家の中が落ち着き、スペースを見直す良い機会

- 退職後の生活設計を始めたとき:第二の人生を快適に過ごすための準備

- 病気やケガをきっかけに:体調を崩したことをきっかけに整理を考える人も

📋ステップごとの進め方

生前整理を無理なく進めるためには、段階的に取り組むのがポイントです。

- 目標を明確にする:何のために整理をするのかを家族と共有

- 優先順位をつけて分類:処分、保管、譲渡などカテゴリー分けをする

- 少しずつ作業を進める:一度に終わらせようとせず、無理のないペースで

- 専門家に相談する:必要に応じて、整理収納アドバイザーや遺品整理士の力を借りる

📚生前整理に役立つツールとサービス

効率的に生前整理を進めるためには、便利なツールやサービスを活用するのもおすすめです。

🧾チェックリストやアプリの活用

- 生前整理用チェックリスト:整理対象や優先度を可視化できる

- スマホアプリ:持ち物の管理や写真付きの記録が可能なものも

- エンディングノート:財産や希望する医療・葬儀の情報をまとめておく

👥専門サービスとの連携

- 生前整理士によるコンサルティング:個人に合った整理方法を提案

- 不用品の買取業者:価値あるものを適正価格で買い取ってもらえる

- 遺言書作成サポート:法的効力のある文書を専門家と作成

👴高齢者のための安心サポート体制

高齢の方が生前整理を行う際には、心身への負担を軽減するためのサポートが重要です。

🤝家族や地域の支援を活用

- 家族による付き添い・手伝い:精神的な安心と作業効率の向上

- 地域包括支援センター:高齢者の相談窓口として活用可能

- ボランティア団体:整理や搬出を手伝ってくれる地域ネットワークも

🪑バリアフリー対応の整理方法

- 移動しやすい動線を確保する

- 使用頻度の高い物を手の届く位置に配置

- 家具や家電の配置も整理の一環として見直す

📨生前整理後の情報共有も忘れずに

整理が終わったら、家族や関係者と適切に情報を共有することが大切です。

📁重要情報の保管と伝達

- エンディングノートの保管場所を家族に伝える

- 保険や年金、口座情報などは一覧にしておく

- デジタル遺品(SNSやメールなど)の整理も忘れずに

✉️家族へのメッセージを残す

物の整理だけでなく、感謝や想いを込めた手紙を残すことで、心の整理にもつながります。生前整理は“物”だけでなく、“想い”を伝えることも大切にしましょう。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)