🏠軽度 ゴミ屋敷片付けとは?

「軽度 ゴミ屋敷片付け」とは、家全体がゴミで埋もれてしまっているわけではないものの、生活空間の一部にゴミや不要物が積み重なってしまった状態を指します。たとえば、部屋の一角やキッチン、玄関周りなどにゴミが溜まり始め、生活に少しずつ支障が出てきている段階です。

このような状況は、多忙な毎日や体調不良、ストレスなどが原因で無意識のうちに進行してしまうことが多いです。

📌軽度 ゴミ屋敷片付けを放置するとどうなる?

最初は「少し散らかっているだけ」と思っていても、放置することで次第に深刻な状態へと進行してしまいます。

- 衛生面の悪化: 食べ残しやホコリがたまることで害虫が発生しやすくなります。

- 心理的ストレスの増加: 散らかった空間にいることで、精神的にも落ち着かなくなります。

- 物の紛失や破損: 必要なものが見つからず、同じものを何度も買ってしまうことも。

🧹軽度 ゴミ屋敷片付けのタイミング

以下のようなサインが見られたら、早めに片付けを始めることが大切です。

- 玄関や廊下に物が積まれている

- ゴミ袋が数日間そのままになっている

- 来客に抵抗を感じるようになった

🛠軽度 ゴミ屋敷片付けのコツと方法

軽度の段階であれば、自分で片付けることも十分に可能です。以下のポイントを意識してみましょう。

- 1日15分だけでも始める: 一度に完璧を目指さず、少しずつ取り組むことが継続のカギです。

- 「要らないもの」を見極める: 本当に必要なものかどうかを冷静に判断する習慣を。

- 収納スペースを見直す: 使いやすく整理することで、再び散らかるのを防げます。

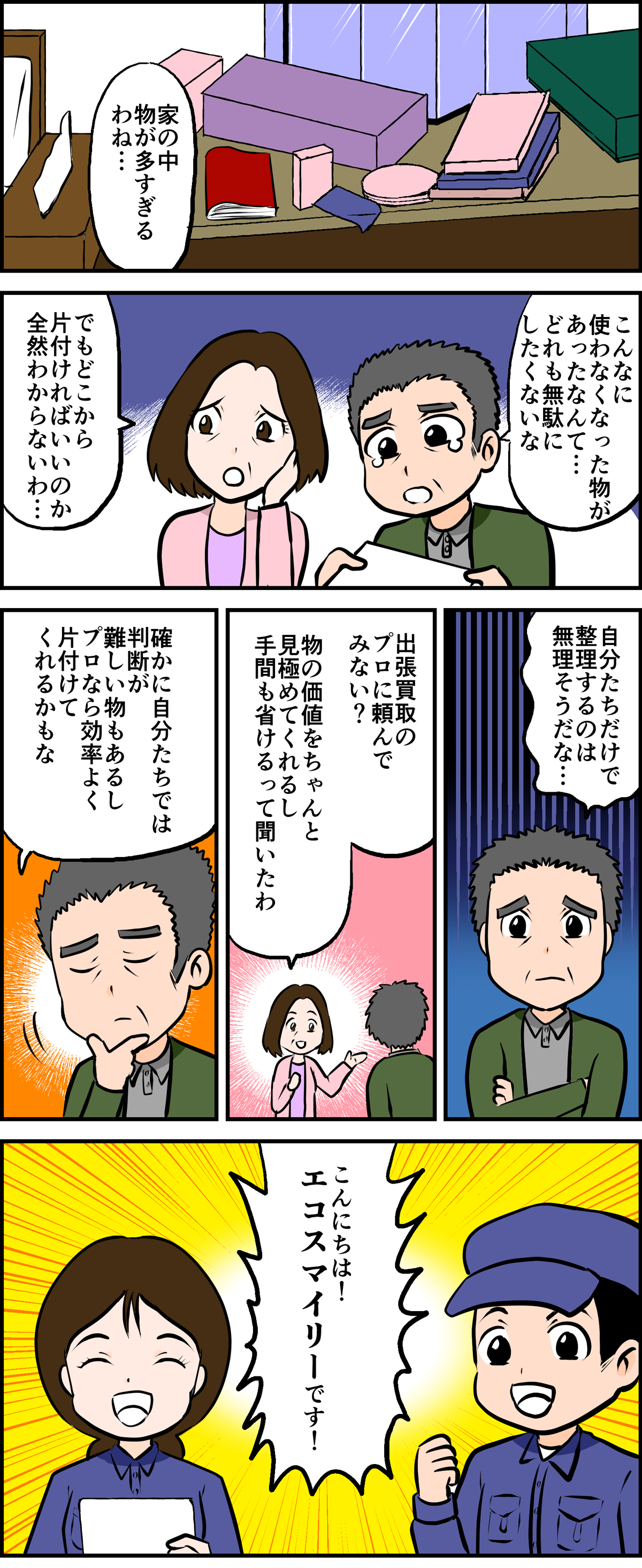

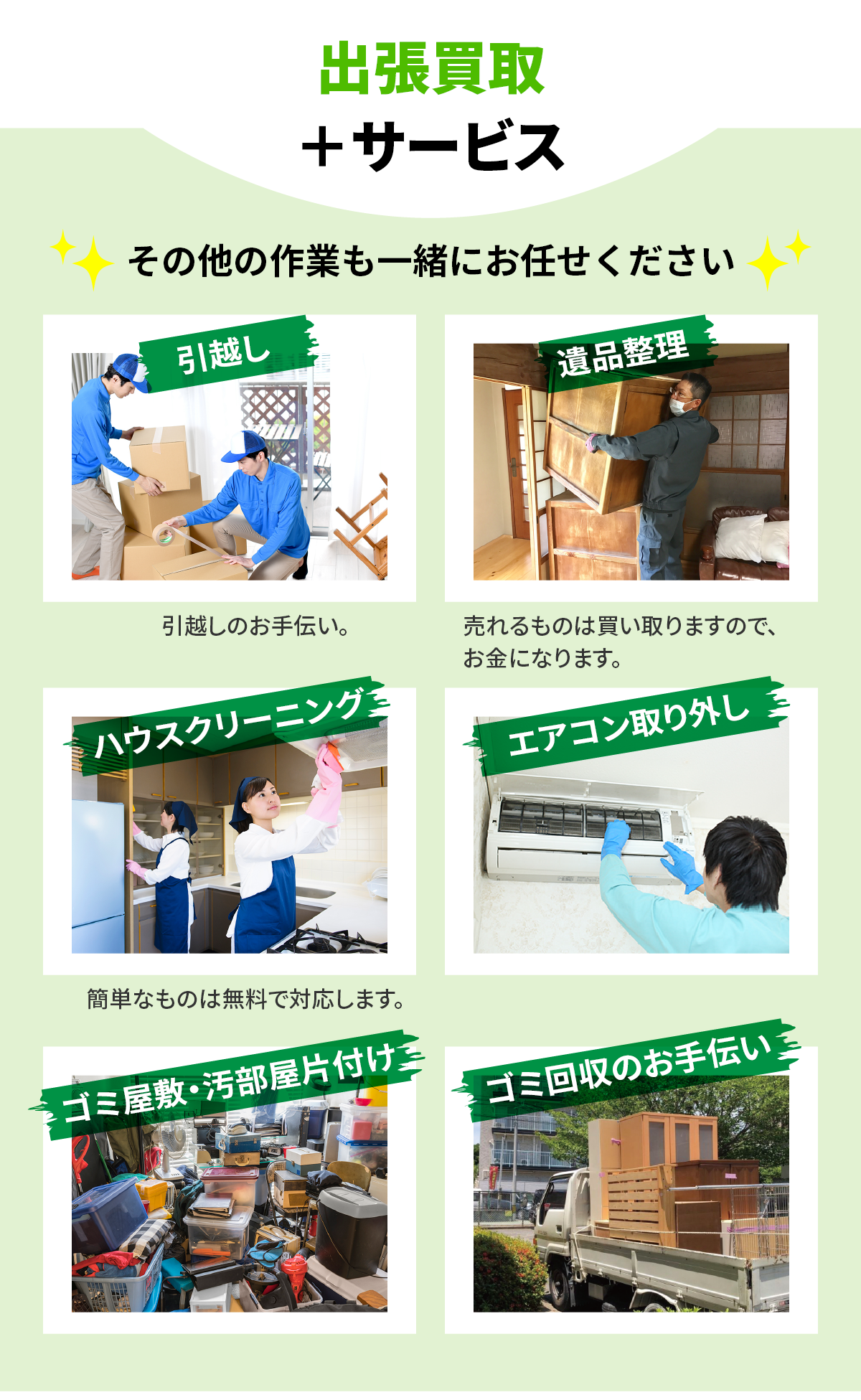

👥軽度 ゴミ屋敷片付けのプロに頼むという選択

「自分ではどうしても片付けられない」「一人では不安」と感じたら、専門業者に依頼するのも一つの方法です。プロの手によって、効率よく・丁寧に片付けを進めてもらえます。

「仕事が忙しくて片付けができず、気づいたら部屋の隅がゴミだらけに…。業者さんにお願いしたら、あっという間にスッキリ!もっと早く頼めばよかったです」(30代・女性)

📞軽度 ゴミ屋敷片付けは早めの対応がカギ!

部屋が少し散らかってきたな…と思ったら、それは「軽度 ゴミ屋敷片付け」の始まりかもしれません。放置せず、早めに行動することで、快適な生活空間を取り戻すことができます。自分で始めるのが難しい場合は、片付けのプロに相談してみるのもおすすめです。

清潔で心地よい暮らしは、軽度の片付けから。今こそ、第一歩を踏み出してみましょう!

📦軽度 ゴミ屋敷片付けに役立つ便利アイテム

片付けを効果的に進めるには、適切なアイテムを活用することがポイントです。以下のような道具を用意することで、作業がぐんと楽になります。

🗑おすすめの片付け道具

- 大きめのゴミ袋: 分別しやすく、作業の効率がアップします。

- 収納ボックス: 一時的に物をまとめるのに便利。ラベルをつけて中身が分かるようにしましょう。

- 除菌シート・掃除グッズ: ゴミを取り除いた後の清掃も忘れずに。

- 手袋やマスク: 衛生面の配慮と安全確保のために着用をおすすめします。

🛒100円ショップで手に入る便利グッズ

予算を抑えたい方には、100円ショップのアイテムも強い味方です。収納カゴ、仕切りケース、ラベルシールなど、片付けに役立つ小物が手軽に揃います。

🧠片付けが続かない人のための習慣づくり

「やろうと思っても続かない…」という方は、日々の生活に片付けを取り入れる習慣を作ることが大切です。

📅習慣化のための工夫

- 片付け時間をスケジュールに組み込む: 毎日決まった時間に5分だけでも片付けを。

- ビフォーアフターを写真で記録: 変化が目に見えることでモチベーションが上がります。

- 「物を増やさない」意識を持つ: 新しいものを買う前に、今ある物を見直す癖をつけましょう。

👪家族や同居人と協力する片付け

一人では難しい場合でも、家族や同居人と協力することで、効率的に片付けを進めることができます。

🤝役割分担でスムーズに

- エリアごとに担当を決める: キッチンはAさん、リビングはBさんなど。

- ルールを共有する: 物の置き場所や捨てる基準を家族で話し合って決めておくとスムーズです。

💡子どもと一緒に片付けを学ぶチャンス

お子さんがいる家庭では、片付けを「お手伝い」として一緒に行うことで、整理整頓の習慣を身につけさせる良い機会にもなります。

📍片付け後の状態をキープするコツ

せっかく片付けても、すぐに元通りになってしまっては意味がありません。以下のような工夫で、清潔な空間を維持しましょう。

🔁リバウンド防止のポイント

- 「1つ買ったら1つ手放す」ルール: 物の増加を防ぐシンプルな方法です。

- 定期的な見直し日を設ける: 月に1回、不要なものを見直す習慣を。

- 「仮置き」スペースを作らない: 一時置きが積もると、再び散らかる原因に。

🌿片付けは暮らしのリセット

部屋を片付けることは、心と生活を整えることにもつながります。無理なく、少しずつでも「きれいな状態を保つ意識」を持ち続けましょう。

📈軽度 ゴミ屋敷が増加する社会的背景

軽度 ゴミ屋敷が増加している背景には、現代社会特有の問題やライフスタイルの変化が大きく影響しています。

🏙都市部での孤独とストレス

都市部では人間関係が希薄になりがちで、孤独感やストレスを抱える人が増えています。これが片付けへの無関心や無力感につながってしまうことも。

👩💻テレワーク・在宅勤務の影響

在宅時間が増えたことで、生活空間へのストレスが蓄積しやすくなっています。仕事とプライベートの境界が曖昧になり、片付けのモチベーションが下がる人も少なくありません。

👵高齢化と身体的な問題

高齢者の場合、体力や視力の衰えにより、片付けが困難になるケースも。特に一人暮らしの高齢者では、軽度のゴミ屋敷化が進行しやすい傾向にあります。

🧭片付けに迷ったときの判断基準

「これは捨てるべき?」「まだ使えるかも…」と迷ったときは、以下のような判断基準を活用してみましょう。

⏳最終使用日ルール

「1年以上使っていないもの」は、今後も使う可能性が低いため、手放す候補と考えましょう。

💬「ときめき」チェック

物を手に取ったときに「気持ちが上がるかどうか」も大切な判断材料。気持ちが沈むような物は、思い切って処分を。

📦収納スペースを基準にする

収納できる量を基準にして、そこに収まらない分は見直し対象に。無理に詰め込まず、余白を意識した収納を心がけましょう。

📚片付けに役立つおすすめ書籍&メディア

片付けのモチベーションを高めるために、知識や考え方を学ぶのも効果的です。

📖人気の片付け本

- 『人生がときめく片づけの魔法』(近藤麻理恵):物との向き合い方を学べるベストセラー。

- 『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』(佐々木典士):ミニマリズムの視点から片付けを考える一冊。

📺動画やSNSで気軽に学ぶ

YouTubeやInstagramには、片付けのビフォーアフターや収納テクニックを紹介するコンテンツが豊富にあります。「#片付け」「#断捨離」などのハッシュタグで検索してみましょう。

🧑⚕️片付けが苦手な人への心のケア

片付けられない背景には、心理的な問題が隠れていることもあります。無理に責めず、心のケアを意識することが大切です。

😞「できない自分」を責めない

片付けができないことで自己嫌悪に陥る人もいますが、まずは「少しずつでOK」と自分を認めることがスタートです。

🗣話せる相手を持つ

信頼できる友人や家族、カウンセラーに気持ちを話すことで、心が軽くなり、片付けに向き合えるようになることもあります。

👨⚕️専門家のサポートも視野に

片付けに対する強い抵抗感や不安がある場合は、メンタルヘルスの専門家に相談するという選択肢もあります。心の整理が、部屋の整理につながることもあるのです。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)