遺品整理士が在籍する業者を選ぶべき理由

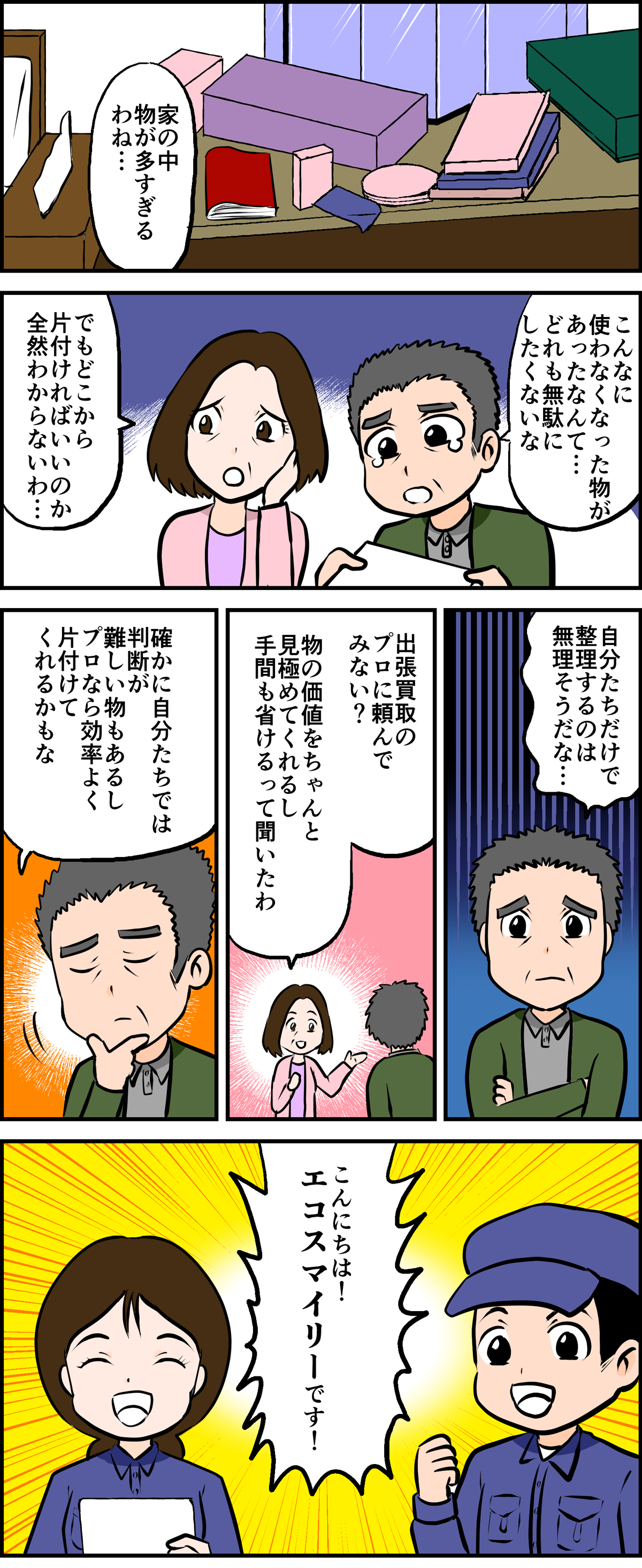

遺品整理は、故人の思い出が詰まった品々を整理する大切な作業です。しかし、遺族にとって精神的・肉体的な負担が大きく、適切に進めるのが難しい場合もあります。そんなときに頼りになるのが、遺品整理士が在籍する業者です。ここでは、遺品整理士の役割や選ぶべき理由について詳しく解説します。

遺品整理士とは?その役割と資格について

遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する資格を持った専門家のことです。遺品整理に関する知識や法律を熟知し、適切な方法で整理を行います。

遺品整理士の主な役割

- 故人の遺品を適切に整理・処分する

- 貴重品や思い出の品を遺族に届ける

- 不用品の適正な処理を行う

- 遺族の気持ちに寄り添いながらサポートする

遺品整理士が在籍する業者を選ぶことで、適切な方法で整理を進めることができ、トラブルを回避しやすくなります。

遺品整理士がいる業者を選ぶメリット

遺品整理士が在籍する業者を選ぶことで、以下のようなメリットがあります。

1. 正しい方法で遺品を整理できる

遺品整理士は、遺品の仕分け・処分方法に関する専門知識を持っています。リサイクルや供養が必要な品物なども適切に対応してくれるため、安心して任せることができます。

2. 遺品の買取査定が可能

遺品の中には、価値のある品物が含まれていることがあります。遺品整理士が在籍する業者では、買取査定を行うことができるため、価値のある品を適正価格で売却することができます。

3. 法律に基づいた正しい処分が可能

遺品整理には、不用品の適正処理や相続に関する法律など、さまざまな知識が必要です。遺品整理士はこれらを熟知しているため、違法な処分を防ぎ、トラブルを回避できます。

遺品整理士がいる業者の選び方

遺品整理を依頼する際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。以下のポイントをチェックしましょう。

1. 遺品整理士の資格を持っているか確認

業者のホームページやパンフレットに、遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているかを確認しましょう。

2. 料金体系が明確かどうか

遺品整理の料金は業者によって異なります。見積もりの詳細が明確で、不明瞭な追加料金がない業者を選ぶことが大切です。

3. 口コミや評判をチェック

実際に利用した人の口コミを確認することで、信頼できる業者かどうかを判断できます。

「遺品整理士がいる業者に依頼して本当に良かったです。遺品の仕分けや買取査定まで丁寧に対応してくれたので、安心してお任せできました。」

まとめ

遺品整理をスムーズに進めるためには、遺品整理士が在籍する業者を選ぶことが重要です。専門的な知識を持ったプロに依頼することで、適切な整理・処分が可能になり、遺族の負担を軽減することができます。信頼できる業者を選び、安心して遺品整理を進めましょう。

遺品整理をスムーズに進めるためのポイント

遺品整理を円滑に進めるためには、事前の準備や計画が重要です。ここでは、スムーズに遺品整理を進めるための具体的なポイントを紹介します。

1. 遺品整理の目的を明確にする

遺品整理を始める前に、まずは目的を明確にしましょう。以下のような目的を考えることで、作業の方向性が決まります。

- 形見分けをして家族で思い出を共有する

- 不用品を整理し、家を売却または賃貸する

- 遺品の供養を行い、適切に処分する

目的が明確になることで、必要な作業や業者選びの基準がはっきりします。

2. 作業のスケジュールを立てる

遺品整理には時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。以下のスケジュール例を参考にしてください。

- 1週間前: 必要な手続きや業者の選定を行う

- 3日前: 形見分けの品を決める

- 当日: 遺品整理を実施し、不用品を処分する

急いで整理を進めると、大切な品を誤って処分してしまう可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

3. 必要な書類や貴重品を事前に確認

遺品の中には重要な書類や貴重品が含まれていることがあります。以下のようなものを事前に確認しておくと、後の手続きがスムーズになります。

- 銀行通帳や印鑑、キャッシュカード

- 不動産の権利書や保険証書

- 貴金属や骨董品などの価値のある品

これらの品は、遺品整理業者に依頼する前に家族で確認しておくことをおすすめします。

4. 形見分けのルールを決める

家族間で遺品を分ける際、トラブルを避けるためにルールを決めておくとスムーズです。

形見分けのポイント

- 誰がどの品を受け取るかを事前に話し合う

- 価値のある品は公平に分けるか、売却して分配する

- 感情的にならず、冷静に話し合う

家族全員が納得できる形で形見分けを進めることが大切です。

遺品整理業者を利用する際の注意点

遺品整理業者を利用する際には、いくつかの注意点があります。悪徳業者に引っかからないよう、しっかりと確認しましょう。

1. 見積もりを事前に確認する

業者に依頼する前に、必ず見積もりを取りましょう。不明瞭な料金設定や追加費用が発生しないかを確認することが重要です。

2. 契約内容をしっかりチェックする

契約書の内容をよく読み、以下の点を確認してください。

- 作業範囲や料金の詳細が明記されているか

- キャンセル料が発生する条件は何か

- 遺品の処分方法が適切か

不明点がある場合は、契約前に業者に確認しましょう。

3. 遺品の処分方法を確認する

遺品整理業者によっては、不法投棄を行う業者も存在します。処分方法についてしっかりと確認し、信頼できる業者を選びましょう。

まとめ

遺品整理をスムーズに進めるためには、計画的に進めることが大切です。目的を明確にし、スケジュールを立てることで、遺族の負担を軽減できます。また、信頼できる遺品整理業者を選ぶことで、安心して整理を進めることができます。適切な方法で遺品整理を行い、故人を偲ぶ時間を大切にしましょう。

遺品整理後の手続きと対応

遺品整理が完了した後も、さまざまな手続きが必要になります。ここでは、整理後に行うべき手続きと対応について説明します。

1. 公的手続きの確認と実施

故人が残した財産や契約に関する手続きは、遺品整理と並行して進める必要があります。主な公的手続きには以下のようなものがあります。

- 銀行口座の解約・相続手続き

- クレジットカードやサブスクリプションの解約

- 公共料金(電気・水道・ガス)の解約や名義変更

- 年金や健康保険の手続き

- 不動産の名義変更や売却手続き

これらの手続きは早めに進めることで、不要な費用の発生を防ぐことができます。

2. 遺品の供養や寄付を検討する

故人が大切にしていた品物をただ処分するのではなく、供養や寄付を検討するのも一つの方法です。

供養が必要な遺品

以下のような品物は、処分する前に供養を行うことをおすすめします。

- 仏壇や位牌

- 遺影や写真

- 故人が愛用していた衣類や手紙

供養を行うことで、故人を敬いながら整理を進めることができます。

寄付できる遺品

不要になった遺品の中には、寄付できるものもあります。

- 衣類や靴(福祉団体やリサイクル団体へ)

- 本や教材(図書館やNPO団体へ)

- 家具や家電(リユース団体や自治体の回収サービスへ)

寄付を活用することで、遺品を有効に活かすことができます。

3. 遺品整理後の心のケア

遺品整理は、故人との思い出を振り返る時間でもあります。そのため、精神的な負担を感じることも少なくありません。

遺族同士で気持ちを共有する

遺品整理が終わった後も、家族や親族で故人の思い出を語り合う時間を持つことが大切です。

専門家のサポートを活用する

精神的に辛いと感じた場合は、カウンセリングやグリーフケア(悲しみのケア)を提供している専門機関のサポートを受けるのも一つの方法です。

遺品整理後の住居の管理と活用

遺品整理が終わった後、故人が住んでいた家や部屋の管理や活用方法について考える必要があります。

1. 空き家の管理と対策

故人の住居をそのままにしておく場合、定期的な管理が必要です。

空き家管理のポイント

- 定期的に換気を行い、湿気やカビを防ぐ

- 郵便物の確認や不要な郵送物の停止手続きをする

- 庭や外回りの手入れをして、防犯対策をする

空き家管理サービスを利用するのも一つの方法です。

2. 住居の売却や賃貸を検討する

故人の住居を売却や賃貸にすることで、有効活用できます。

売却する場合

- 不動産会社に査定を依頼し、適切な価格を把握する

- 相続手続きを完了させ、売却の準備をする

- 家財整理やリフォームを検討する

賃貸にする場合

- 賃貸管理会社に相談し、適切な賃料を決める

- 入居者募集の準備をする

- メンテナンスや管理体制を整える

遺品整理後の住居の活用方法を考えることで、資産を有効に運用できます。

まとめ

遺品整理後も、さまざまな手続きや対応が必要になります。公的手続きや供養、住居の管理などを計画的に進めることで、スムーズに整理を終えることができます。また、心のケアも重要な要素となるため、無理をせず、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)