ケーズデンキでの電池回収に関する最新情報

家電量販店で進むエコ活動とは?

ケーズデンキをはじめとする家電量販店では、使用済み電池の回収を通じた環境保全活動が活発に行われています。近年、家庭で不要になった乾電池やボタン電池などが、適切に処分されずに一般ゴミとして捨てられるケースが増加しており、環境への悪影響が懸念されています。こうした背景の中、ケーズデンキでは店頭に専用の回収ボックスを設置し、誰でも簡単に電池を持ち込める仕組みを導入しています。

回収対象となる電池の種類

ケーズデンキでは、以下のような電池の回収を受け付けています。

- アルカリ乾電池

- マンガン乾電池

- ボタン電池(酸化銀、リチウムなど)

- ニッケル水素電池(充電式)

ただし、鉛蓄電池やリチウムイオンバッテリーなどの大型バッテリーについては、回収対象外となる場合があるため、事前の確認が必要です。

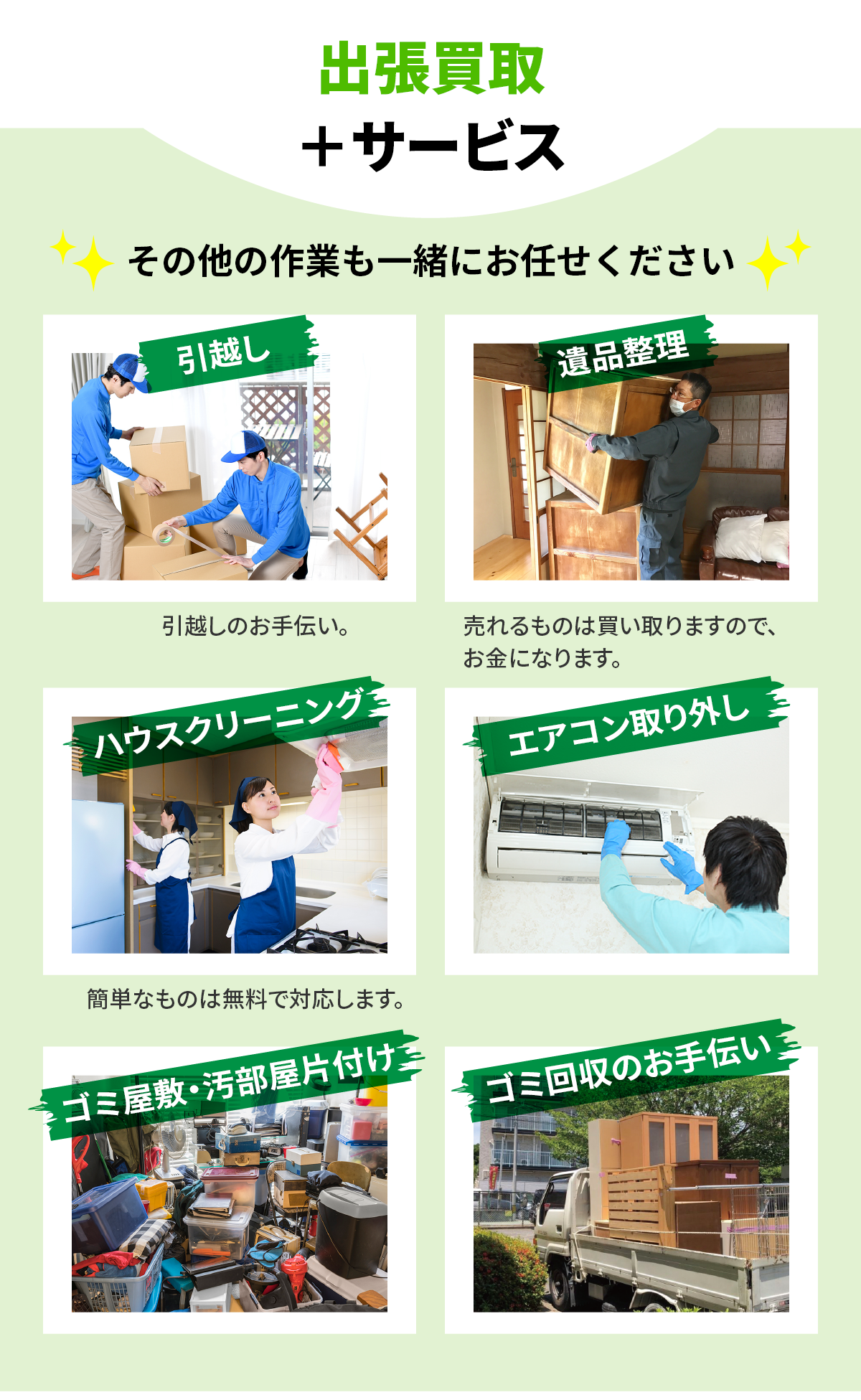

電池回収は「大人気エコスマイリー」へお任せ!

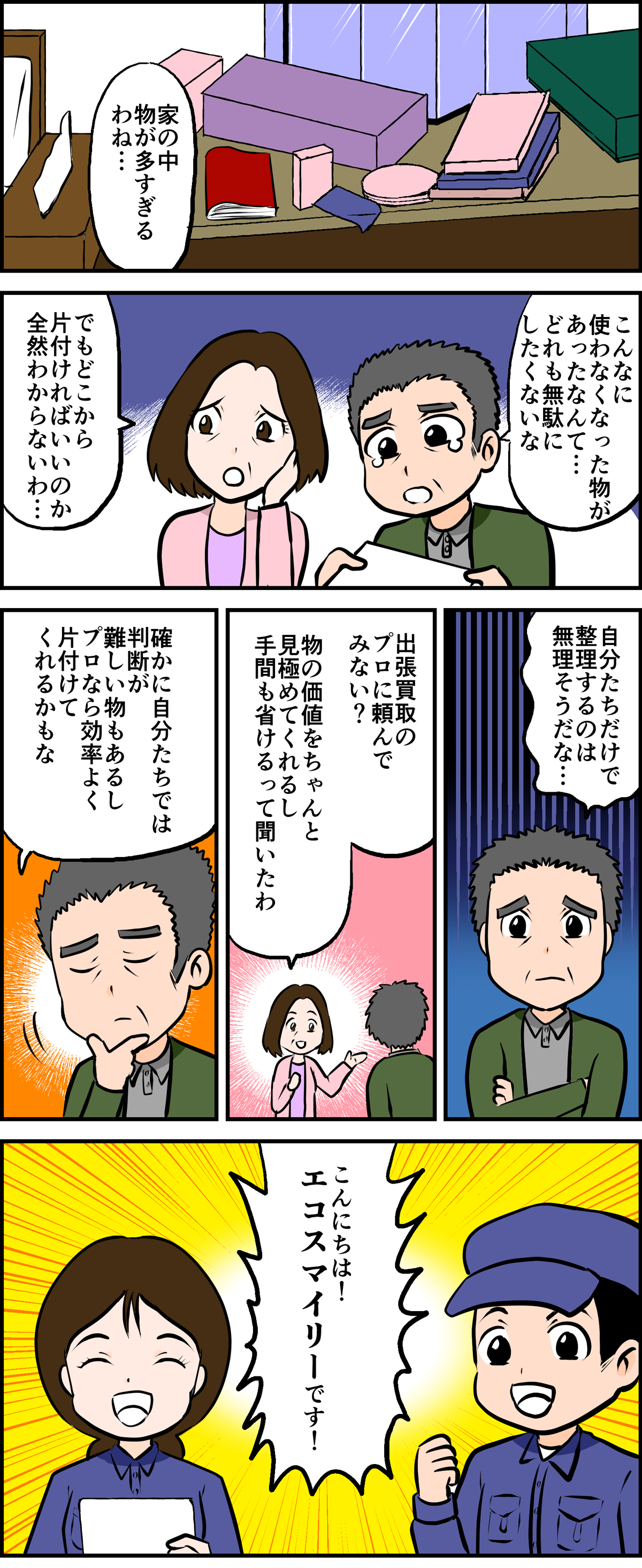

エコスマイリーとは?

「大人気エコスマイリー」は、使用済み電池や不用品の回収を専門とする、環境保全に特化した回収サービス業者です。ケーズデンキのような店舗での回収が難しい、または大量の電池を処分したいといったニーズに応える形で、個人から法人まで幅広く対応しています。

エコスマイリーの3つの強み

- 迅速対応: 申し込みから回収までがスピーディー。急な処分にも対応可能。

- 丁寧な分別処理: 回収後の電池は専門技術者によって適切に分別・処理されるため安心。

- 法人対応も充実: 学校や企業、公共施設などでの大量回収にも対応。

利用者の声

自宅に溜まった大量の乾電池をどう処分したらいいか困っていたところ、「エコスマイリー」に依頼しました。対応も丁寧で、回収もスムーズ。環境にも優しく、また利用したいと思いました。

ケーズデンキとエコスマイリー、どちらを選ぶべき?

それぞれのメリットを比較

- ケーズデンキ: 少量の電池を手軽に店頭で処分したい場合に最適。買い物ついでに持ち込める手軽さが魅力。

- エコスマイリー: 自宅まで回収に来てくれるため、大量の電池や分別が難しい場合におすすめ。

環境への配慮が求められる今こそ、適切な処分を

電池には有害物質が含まれており、適切な処理をしなければ環境汚染の原因となります。捨て方ひとつで地球環境に大きな影響を与えることを忘れてはなりません。ケーズデンキやエコスマイリーのような信頼できるサービスを活用し、安心・安全な電池処分を心がけましょう。

まとめ

電池の適切な処分は、私たち一人ひとりができる身近なエコ活動です。ケーズデンキの店頭回収を活用するもよし、大量処分や自宅回収を求めるなら大人気エコスマイリーに依頼するのも良い選択です。どちらも環境保全とリサイクルに真剣に取り組んでいるため、安心して任せることができます。地球の未来のために、今できることから始めてみませんか?

電池リサイクルのその先にある可能性

回収された電池はどこへ行くのか?

使用済み電池は、回収後に専門のリサイクル施設へ運ばれ、種類ごとに分別・処理されます。たとえば、アルカリ乾電池やマンガン乾電池は金属資源に、ニッケル水素電池はニッケルやレアメタルとして再利用されることが多く、限りある資源の有効活用に貢献しています。こうした工程を経て、回収された電池は新たな製品の原材料として生まれ変わるのです。

リサイクルによる環境・経済効果

電池のリサイクルは、環境保護だけでなく経済的なメリットももたらします。埋め立て処理に比べて温室効果ガスの排出を大幅に削減できるほか、輸入に依存しているレアメタルの国内供給源としての役割も担います。持続可能な社会の実現に向けて、電池リサイクルは今後ますます重要なテーマとなるでしょう。

電池回収に関する注意点とマナー

電池を回収に出す前に確認したいこと

電池を回収に出す際には、以下のポイントに注意しましょう。

- 端子を絶縁する: 電池の両端をテープで覆い、ショートを防止する。

- 液漏れしていないか確認: 液漏れしている電池はビニール袋に入れるなど、他の電池と分けて処理する。

- 混合しない: ボタン電池と乾電池など、種類ごとに分けて持ち込む。

これらのマナーを守ることで、回収作業の安全性が確保され、スムーズなリサイクル処理が可能になります。

特に注意が必要な電池の種類

リチウムイオン電池などの高性能バッテリーは、過熱や発火のリスクがあるため、特別な処理が必要です。自治体や販売店の指示に従い、適切な方法で処分しましょう。特にスマートフォンやノートパソコンに使用されている電池は、専用のリサイクルルートを利用することが推奨されています。

未来のために、私たちができること

子どもたちへの環境教育としての電池回収

電池のリサイクル活動は、子どもたちの環境意識を高める絶好の機会です。学校での回収キャンペーンや、リサイクル工場の見学などを通じて、資源の大切さやごみ問題について学ぶことができます。家庭でも親子で一緒に電池の分別を行うことで、環境保全の大切さを自然と身につけることができます。

地域との連携で広がるエコ活動

自治体や地域団体と連携した電池回収イベントも増加しています。例えば、地域の祭りやフリーマーケットと連動した回収キャンペーンでは、多くの住民が参加し、環境意識の向上にもつながっています。こうした地域ぐるみの取り組みが、より持続可能な社会の実現に貢献していくことでしょう。

企業や自治体の取り組み事例

メーカーとの連携が進むリサイクルネットワーク

電池メーカーや家電メーカーは、製品のライフサイクル全体を見据えたリサイクル体制の構築を進めています。たとえば、パナソニックやソニーなどは、自社製品の使用済み電池の回収に積極的に取り組み、回収ボックスの設置やリサイクル施設との連携を強化しています。こうした動きは、製品責任(EPR)の観点からも注目されています。

自治体によるモデル事業

一部の自治体では、電池回収を地域ぐるみで推進するモデル事業を実施しています。たとえば、東京都の一部地域では、町内会や小学校と連携し、回収ステーションを設けることで、住民全体の参加を促進しています。こうした先進的な取り組みは、他地域への波及効果も期待されています。

海外の電池リサイクル事情

ヨーロッパにおけるリサイクル義務化の流れ

EU諸国では、電池のリサイクルが法律で義務付けられており、リサイクル率は日本よりも高い水準を維持しています。特にドイツやスウェーデンでは、電池の製造・販売者に対して回収・リサイクルの責任が課されており、消費者も高い意識を持って分別・回収に協力しています。

アメリカの民間主導型リサイクルシステム

アメリカでは、民間団体「Call2Recycle」が中心となり、電池の回収・リサイクルを推進しています。全国にある回収拠点を通じて、家庭用電池から充電式電池まで幅広く対応しており、教育プログラムや啓発活動も積極的に行われています。

今後の展望と技術革新

次世代電池とリサイクル技術の進化

近年注目されている全固体電池やナトリウムイオン電池など、次世代電池の登場により、将来的なリサイクル技術の進化も期待されています。これらの電池は、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性が高く、リサイクル工程も効率化される可能性があります。

AI・ロボットによる分別自動化の取り組み

リサイクル現場では、AIやロボット技術を活用した分別自動化の研究が進んでいます。画像認識によって電池の種類を判別し、適切な処理ラインへ振り分ける技術が実用化されつつあり、将来的にはリサイクルの効率性と安全性が大幅に向上することが期待されています。

一人ひとりの行動が未来を変える

日常生活に取り入れたい「小さな習慣」

電池を使い終えたら、「まとめて保管し、定期的に回収に出す」などの習慣を持つことで、リサイクル活動は無理なく継続できます。また、充電式電池や再利用可能な製品を選ぶことも、日常的にできるエコアクションのひとつです。

エコ活動を「見える化」する取り組み

最近では、回収量に応じてポイントが貯まるアプリや、地域の回収実績を可視化するウェブサービスも登場しています。こうした「見える化」によって、環境への貢献度が実感でき、モチベーション向上にもつながっています。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)