法人向け不用品買取サービスとは?業務効率化とコスト削減のメリット

企業が不要になった什器や備品、OA機器などを処分する際、通常の廃棄ではなく買取を利用することで、コスト削減や環境負荷の軽減が可能です。法人向け不用品買取サービスを活用することで、業務の効率化も期待できます。

不用品買取を利用する法人が増えている理由

企業が不用品買取を活用する理由には、以下のようなメリットがあります。

- コスト削減 – 廃棄処分費用を削減し、買取額を得ることで経費を抑えられる

- 環境負荷の軽減 – リユース・リサイクルによるSDGsへの貢献

- 業務効率の向上 – 不用品の整理・処分がスムーズに進む

- コンプライアンス遵守 – 適切な処分方法を選び、法令違反を防ぐ

法人向け不用品買取の対象品目

企業の不用品買取では、さまざまなアイテムが対象となります。

オフィス家具・什器

- デスク・チェア

- キャビネット・ロッカー

- 会議用テーブル・パーティション

OA機器・IT機器

- パソコン・モニター

- プリンター・複合機

- サーバー・ルーター

工場・倉庫の設備

- 業務用機械・工具

- フォークリフト・棚

- エアコン・空調設備

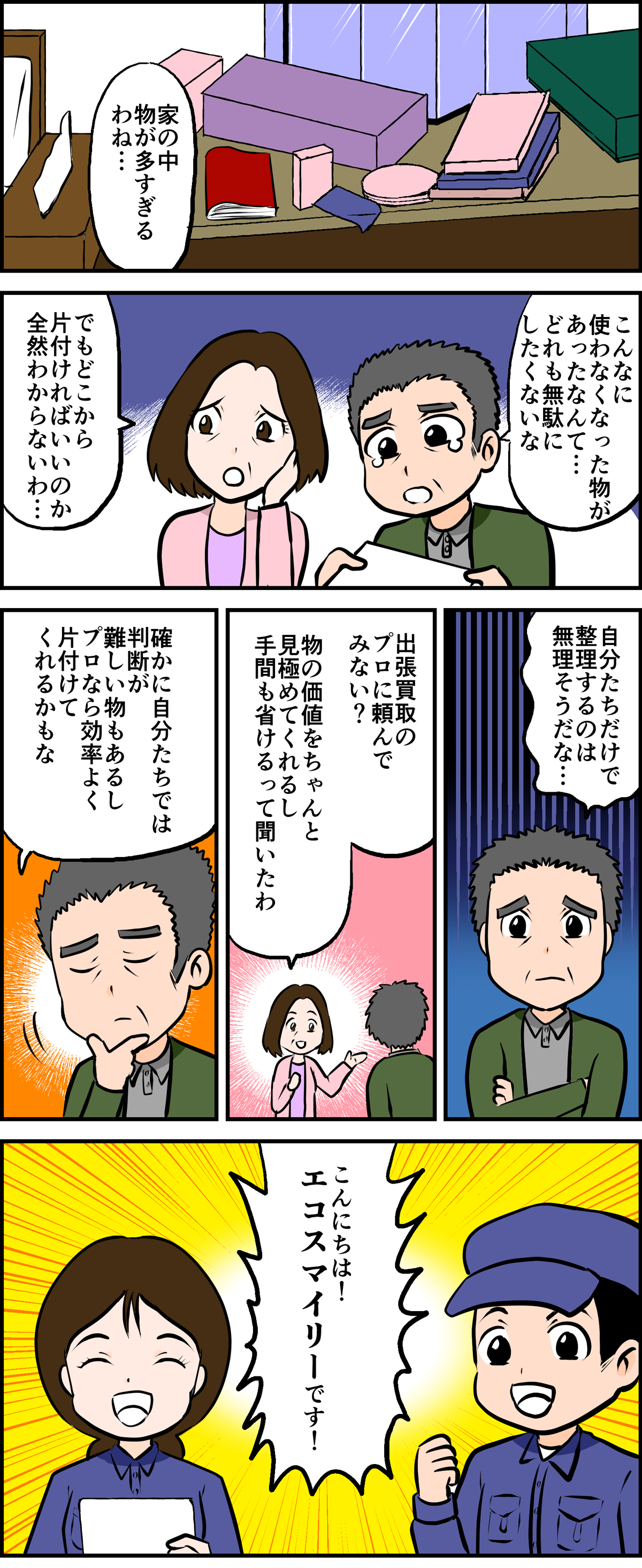

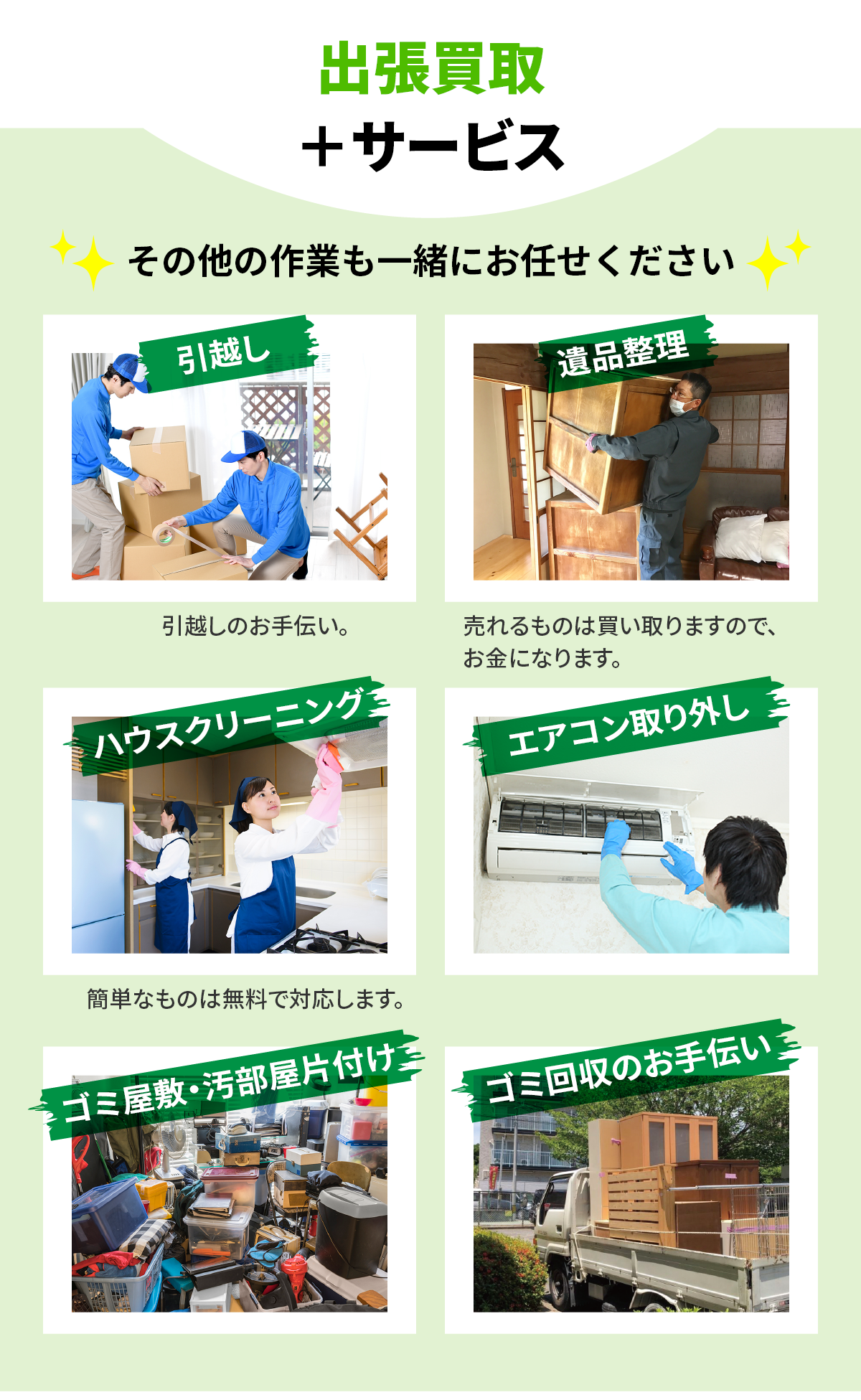

法人向け不用品買取の流れ

企業が不用品買取を依頼する際の一般的な流れを解説します。

1. 事前相談・査定依頼

まずは、買取業者に問い合わせを行い、処分したい品目の査定を依頼します。写真やリストを送ることで、概算の見積もりを得ることが可能です。

2. 出張査定・見積もり提示

買取業者が現地に訪問し、実際の状態を確認した上で正式な査定額を提示します。

3. 買取成立・引き取り

買取金額に納得した場合、契約を締結し、業者が不用品を引き取ります。

4. 代金の支払い

買取が完了した後、指定の方法で代金が支払われます。

法人向け不用品買取業者の選び方

信頼できる買取業者を選ぶためのポイントを紹介します。

確認すべきポイント

- 買取実績 – 法人向け買取の経験が豊富な業者か

- 対応エリア – 全国対応可能か、出張買取の可否

- 査定の透明性 – 適正価格での買取を行っているか

- 買取品目の幅広さ – 会社で不要になったものをまとめて売れるか

法人向け不用品買取の成功事例

実際に法人が不用品買取を利用した成功事例を紹介します。

オフィス移転の際、大量のデスクやチェアの処分に困っていました。しかし、不用品買取サービスを利用することで、処分費用をかけずに買取してもらえ、結果的にコスト削減につながりました。(IT企業・東京都)

工場のリニューアルに伴い、古い機械を処分する必要がありました。買取業者に依頼したところ、思った以上の価格で買い取ってもらえ、設備更新の資金に充てることができました。(製造業・大阪府)

まとめ

法人向け不用品買取を活用することで、コスト削減や業務効率化、環境負荷の軽減が実現できます。オフィス家具やOA機器、工場設備など、幅広い品目が買取対象となるため、不用品を処分する際はぜひ買取業者へ相談してみましょう。

法人向け不用品買取を活用する際の注意点

不用品買取をスムーズに進めるためには、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。

買取対象外の品目を確認する

買取業者によっては、特定の品目が対象外となる場合があります。例えば、以下のようなものは買取が難しいことがあります。

- 破損が激しい家具や機器

- 法規制のある産業廃棄物

- 製造年数が古すぎるOA機器

事前に業者へ確認し、買取可能な品目を把握しておくことが大切です。

データ消去の対応を徹底する

パソコンやサーバーなどのIT機器を売却する際は、データの消去を徹底する必要があります。企業の機密情報や個人情報が残っていると、情報漏えいのリスクが高まります。

- 専用ソフトを使ってデータを完全消去する

- 買取業者にデータ消去サービスがあるか確認する

- HDDやSSDを物理的に破壊する選択肢も検討する

買取価格の比較を行う

買取価格は業者によって異なるため、複数の業者に査定を依頼し、比較することが重要です。

- 最低でも2〜3社の見積もりを取る

- 査定基準や手数料の有無を確認する

- 出張査定や引き取り費用が無料かどうかをチェックする

法人向け不用品買取とリサイクルの関係

不用品買取は単なる処分手段ではなく、リサイクルの観点からも重要な役割を果たします。

循環型社会への貢献

企業が不用品を買取に出すことで、再利用やリサイクルが促進され、資源の有効活用につながります。特に以下のような点で社会的なメリットがあります。

- 廃棄物の削減による環境負荷の軽減

- リユース市場の活性化

- 持続可能な経済活動(SDGsへの貢献)

リサイクル可能な不用品

多くの企業が利用するオフィス家具やOA機器は、リサイクル可能な素材を使用していることが多く、適切な処理を行うことで資源として再活用できます。

- 金属製のデスクやキャビネットは再生可能

- パソコンやプリンターの部品はリユースが可能

- 木製家具はリサイクル材として再利用されることも

法人向け不用品買取の今後の動向

企業の環境意識の高まりや、リユース市場の成長に伴い、法人向け不用品買取の需要は今後さらに増加すると考えられます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)による査定の高度化

AIやデータ分析技術の進化により、オンラインでの査定精度が向上し、よりスムーズな買取プロセスが実現されています。

- 写真を送るだけで自動査定が完了するシステムの普及

- 市場価格のデータを活用した適正価格の提示

- 買取手続きのオンライン化による利便性向上

サステナビリティ経営と不用品買取の関係

企業のESG(環境・社会・ガバナンス)経営の一環として、不用品買取を活用するケースが増えています。特に、環境負荷を低減する取り組みとして注目されています。

- CSR(企業の社会的責任)活動の一環としての不用品買取

- 環境報告書やSDGsレポートへの活用

- 廃棄物削減目標の達成手段としての利用

まとめ

法人向け不用品買取を利用することで、コスト削減や業務効率化だけでなく、環境への配慮や企業価値の向上にもつながります。今後ますます重要性が高まるこの仕組みを、企業の経営戦略の一環として積極的に活用していきましょう。

法人向け不用品買取サービスを利用する際の具体的な手続き

法人が不用品買取を依頼する際には、事前準備や契約手続きが重要になります。具体的な流れを詳しく解説します。

必要な書類の準備

法人として買取を依頼する場合、いくつかの書類が必要となることがあります。

- 会社の登記簿謄本(業者によっては不要な場合も)

- 代表者の身分証明書

- 買取依頼書(業者の指定フォーマットがある場合も)

- 品目リスト(数量や状態を記載)

事前に業者に確認し、スムーズに手続きを進められるように準備しましょう。

契約時の注意点

買取契約を結ぶ際には、以下のポイントを確認しておくことが重要です。

- 買取価格の確定方法 – 価格が査定後に変動する可能性があるか

- 支払いのタイミング – 即日払いか、後日振込か

- キャンセル時の対応 – 契約後にキャンセルすると手数料が発生するか

- 引取方法 – 企業側で梱包が必要か、業者がすべて対応するか

法人向け不用品買取サービスの最新トレンド

近年、法人向け不用品買取サービスは進化し続けています。最新のトレンドを紹介します。

オンライン査定の普及

従来の訪問査定に加え、オンラインで査定を完結できるサービスが増えています。

- スマホやPCで写真を送るだけで査定が完了

- AIを活用した自動査定システムの導入

- ビデオ通話を活用し、リアルタイムで査定を受けられる

サブスクリプション型のリユースサービス

不用品を売却するだけでなく、サブスクリプション形式でリユース品を活用する企業も増えています。

- 中古オフィス家具のレンタルサービス

- リファービッシュ(再生品)IT機器のサブスク利用

- シェアリングエコノミーを活用した企業間リユース

法人向け不用品買取の環境・社会貢献への影響

企業が不用品買取を活用することで、環境や社会にどのような影響を与えるのかを解説します。

CO2排出削減への貢献

不用品をリユース・リサイクルすることで、新品製造時に発生するCO2の排出を抑えられます。

- オフィス家具のリユースにより、木材や金属資源の消費を削減

- IT機器の再利用で電子廃棄物(E-waste)の発生を抑制

- 企業のカーボンフットプリント削減にも貢献

社会貢献活動としての活用

買取された不用品の一部は、社会貢献活動にも活用されます。

- 海外の発展途上国への寄付

- 福祉施設・NPOへの提供

- 環境保護団体と連携したリサイクル活動

法人向け不用品買取サービスの選び方:業者比較のチェックリスト

多数の買取業者が存在する中で、どの業者を選ぶべきかのチェックリストを紹介します。

信頼できる業者を見極めるポイント

- 口コミ・評判 – 他の法人のレビューをチェック

- 査定基準の明確さ – 価格設定が透明であるか

- 対応スピード – 見積もり依頼から引き取りまでの期間

- 出張買取の可否 – 大量の不用品を処分する際に便利

- データ消去サービスの有無 – IT機器を処分する場合は必須

複数業者の比較を推奨

最適な業者を選ぶために、最低でも2〜3社の査定を比較することをおすすめします。

- オンライン査定と訪問査定の両方を試す

- 買取価格だけでなく、手数料やサービス内容も比較

- 契約条件を確認し、トラブルを防ぐ

まとめ

法人向け不用品買取サービスは、コスト削減や業務効率化だけでなく、環境負荷の低減や社会貢献にもつながる重要な手段です。最新のトレンドや業者選びのポイントを押さえ、より効果的に活用していきましょう。

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)