🧹ゴミ屋敷片付け メンタルケアも大切な理由とは?

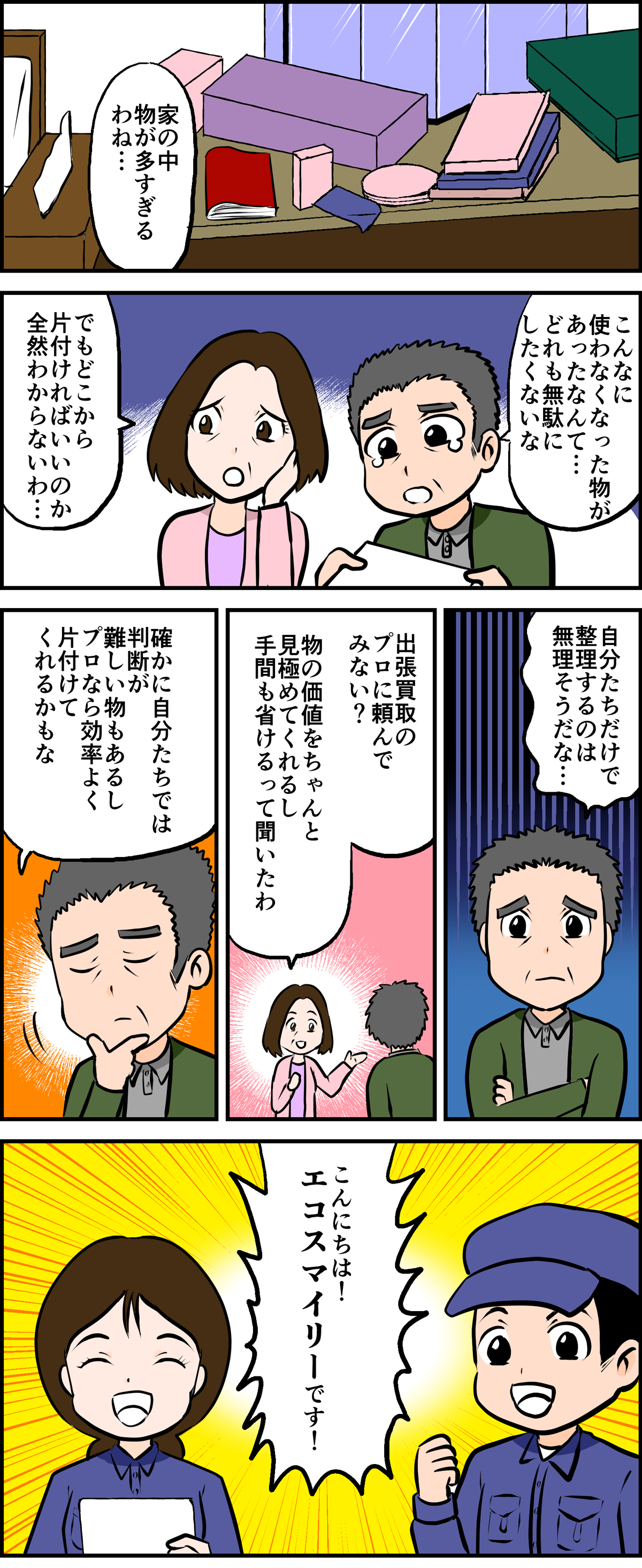

ゴミ屋敷の片付けと聞くと、どうしても「掃除」や「整理整頓」などの物理的な作業が思い浮かびます。しかし、実はその背景には心の問題が深く関わっていることが多く、単に片付けるだけでは根本的な解決にはなりません。そこで注目されているのが「ゴミ屋敷片付け メンタルケアも」という視点です。

🧠ゴミ屋敷は心のSOS?

部屋がゴミで埋まってしまう背景には、以下のような心の問題が潜んでいることがあります。

- うつ病や不安障害などの精神的な病気

- 過去のトラウマや喪失体験

- 強い孤独感や社会的な孤立

- 自己否定感や無気力感

このような心理状態では、日常的な掃除や整理整頓をする気力が湧かず、物がどんどん溜まっていく結果、ゴミ屋敷化してしまうのです。

🧼片付けだけでは解決しない?

物理的に部屋をきれいにしても、心の問題が解決されなければ、また同じようにゴミが溜まってしまうリスクがあります。そのため、メンタルケアも並行して行うことが非常に重要なのです。

🫂メンタルケアを取り入れた片付けの進め方

ゴミ屋敷片付けと同時に心のケアをする際は、以下のようなアプローチが効果的です。

- 専門のカウンセラーや精神科医と連携する

- 信頼できる家族や友人のサポートを受ける

- 片付け業者が心理的な配慮をもって対応する

- 小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を回復する

📣実際の体験談をご紹介

「母がゴミ屋敷の状態になってしまい、業者に依頼しました。片付け作業と並行して、カウンセラーにも相談したところ、母の気持ちが少しずつ前向きになっていきました。部屋がきれいになると同時に、心も明るくなってきたようです。」(50代女性)

「一度きれいにしたのに、またゴミを溜めてしまう自分が嫌でした。でも、業者さんが『心の問題も一緒に考えましょう』と言ってくれて、涙が出るほど嬉しかった。今では定期的にカウンセリングを受けながら、部屋も維持できています。」(30代男性)

🌱未来に向けて:ゴミ屋敷からの脱却は心の再生

ゴミ屋敷片付けは、単なる掃除や整理ではなく、人生を立て直す大きな一歩です。心に寄り添いながら、丁寧に片付けていくことで、人は再び前を向いて歩き出すことができます。

もしあなたやあなたの大切な人がゴミ屋敷の問題を抱えているなら、片付けと同時にメンタルケアも取り入れることで、より持続的で健やかな生活が取り戻せるかもしれません。

🛠ゴミ屋敷を防ぐための予防策とは?

ゴミ屋敷は一度片付けたとしても、原因となる心の問題や生活習慣が改善されなければ再発する可能性があります。ここでは、ゴミ屋敷を未然に防ぐための具体的な対策をご紹介します。

🗓定期的なチェックと習慣づけ

日々の生活の中で部屋の状態をチェックし、こまめに整える習慣をつけることが大切です。

- 毎週決まった曜日に掃除の時間を設ける

- 物を増やす前に「本当に必要か」を考える習慣をつける

- 1つ買ったら1つ手放す「ワンイン・ワンアウト」のルールを導入する

📔セルフケアと心の健康管理

心の健康を保つことも、ゴミ屋敷の予防には欠かせません。

- 日記や感情記録をつけて自分の心の状態を把握する

- ストレスを感じたときに相談できる人を持つ

- 睡眠・食事・運動など生活リズムを整える

🧘♀️マインドフルネスや瞑想の活用

心を落ち着け、今の自分の状態に気づくために、マインドフルネスや瞑想を取り入れるのも効果的です。5分間の深呼吸や静かな時間を持つだけでも、心の整理につながります。

👥支援制度や専門機関の活用

ゴミ屋敷の問題は一人で抱え込まないことが重要です。地域や行政、民間の支援を上手に活用することで、回復の道が開けます。

🏢行政の福祉支援を調べてみよう

多くの自治体では、福祉課や保健所を通じて、ゴミ屋敷の片付けや心のケアに関する支援を行っています。

- 訪問型の生活支援サービス

- 精神保健福祉士による相談支援

- 地域包括支援センターでの高齢者支援

🧑🔧専門業者を選ぶ際のポイント

片付け業者を選ぶ際は、単に作業の効率だけでなく、心に寄り添ってくれるかどうかも大切な判断基準です。

- メンタルケアの知識があるスタッフが在籍しているか

- 秘密厳守やプライバシー保護に配慮しているか

- 作業前に丁寧なヒアリングを行ってくれるか

📘まとめ:心と環境を整えることが持続的な解決へ

ゴミ屋敷の問題は、環境だけでなく心の状態とも密接に関係しています。片付けと同時に自分自身の心と向き合い、日々の生活習慣を見直すことで、再発を防ぎ、より健やかな暮らしに近づくことができます。支援を受けることに遠慮する必要はありません。小さな一歩が、大きな変化を生み出す第一歩なのです。

🧩家族や周囲の理解と協力がカギになる

ゴミ屋敷の問題は、本人だけの課題ではありません。周囲の理解や支援があることで、回復のスピードや再発防止の効果が大きく変わります。

👨👩👧👦家族ができるサポートとは

家族や身近な人ができることは、無理に片付けを促すことではなく、本人の気持ちに寄り添いながら支援することです。

- 責めずに話を聞く姿勢を持つ

- 一緒に片付けることで孤独感を軽減する

- 専門家への相談を促す

🤝地域とのつながりを持つことの重要性

地域社会とのつながりがあると、孤立を防ぎ、精神的な安定につながります。

- 地域の集まりやボランティア活動への参加

- 町内会や自治会との交流を持つ

- 見守り活動や地域包括支援の利用

📱デジタルツールを活用した管理術

現代では、スマートフォンやアプリを活用することで、日々の生活管理やメンタルケアをサポートすることが可能です。

📅片付け・掃除の習慣化アプリ

掃除や片付けのスケジュールを可視化できるアプリを使うことで、習慣化がしやすくなります。

- ToDoリストアプリで毎日の掃除タスクを管理

- リマインダー機能で行動を促す

- 達成感を記録することで自己肯定感アップ

🧘♂️心の健康を支えるアプリの活用

メンタル面のサポートには、以下のようなアプリが役立ちます。

- 瞑想・呼吸法を学べるアプリ

- 感情日記や気分記録ツール

- オンラインカウンセリングサービス

👣回復までのステップと心構え

ゴミ屋敷からの脱却は、一度にすべてを解決しようとせず、段階的に取り組むことが大切です。

🔁小さなステップを積み重ねる

一日で完璧にする必要はありません。小さな変化を積み重ねることが、長期的な改善につながります。

- まずは1か所だけ片付けてみる

- 1日5分だけ作業する時間を設ける

- できたことを自分で認める

🧭焦らず、比べず、自分のペースで

他人と比べたり、完璧を目指しすぎると、かえってストレスが増します。自分のペースで進めることが、心の安定にもつながります。

- 「できない日があってもいい」と自分を許す

- 変化には時間がかかることを理解する

- 前向きな気持ちを持ち続ける工夫をする

_SP版A_1103C_01.png)

_SP版A_1103C_08.png)

_SP版A_1103C_10.png)

_SP版A_1105B_02.png)

_SP版A_1105B_03.png)

_SP版C_1106_01.png)

1106_02.png)

1106_03.png)

_SP版C_1105B(再)_06.png)

_SP版C_1105B(再)_02.png)

_SP版C_1106_03.png)